新中国成立前中国共产党土地立法的演变历程及意义

作者:admin | 分类:房产资讯 | 浏览:63 | 时间:2024-11-08 09:03:07中华人民共和国成立前,中国共产党的土地立法经历了一个演变过程,体现了党对农民土地问题的深刻认识和对中国国情的深刻把握。认真研究这一时期党的土地立法演变,对完善中国特色社会主义土地法律制度具有重要的理论启示和直接的借鉴意义。

土地将被没收并归还公有,租金和利息将减少

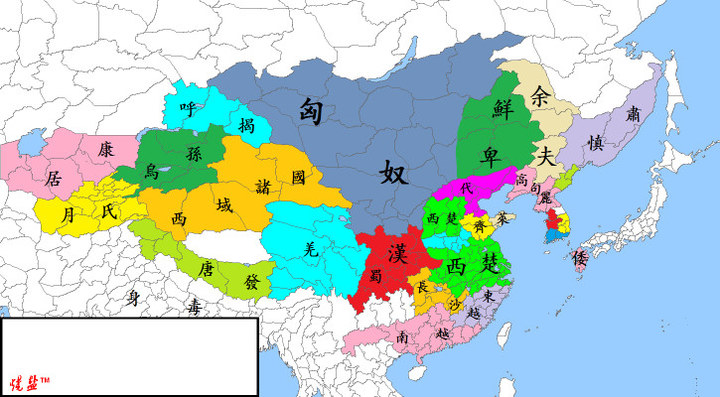

1921 年 7 月,中国共产党在其第一个纲领中提出“没收土地和其他生产资料并归公有”。1922 年 6 月,党在《中共中央关于当前形势的第一立场》中提出,“没收军阀和官僚的财产,把他们的田地分给贫农,限制地租”。在中国共产党的三大层级,党提出“清军阀,没收军阀财产;统一减少土地禀赋,杜绝不良规则;限制土地租金”。1924 年 11 月,党在《中国共产党中央关于当前形势的第四个立场》中重申:“规定最高地租额,废除附加税和不良规定;废除对牙齿、centi、盐和米的所有税收。1925 年 7 月,中共中央再次提出“大地主拥有的土地数量上限以无地的贫农和无地农民为限;限地租额,尽量减免承租人的地租,禁止预收钱粮。同年10月,中央执行委员会扩大会议提出了“农田归谁所有”的口号,指出:“谁耕种土地谁归谁所有,不向地主交租。并指出,实现“农田所有制”的途径是采取“征收和征收”的方式,无偿没收地主和官僚的土地,分配给无地农民。

从总体上看,这一时期土地立法的比较原则和土地法律、政策的规定,对各地农民运动的发展起到了积极的推动作用。

与地方暴君作战,瓜分土地,废除封建剥削和债务

在土地革命期间,党的土地改革立法曲折地发展,经历了三个阶段。

首先是土地革命早期和中期的土地改革立法。在这个阶段,土地立法不断修订,过程相当曲折。首先,第87次会议制定了《关于近期农民斗争的决议》,提出“没收大地主和中地主的土地,把土地分给佃农和无地农民”,主张“耕地归农民所有”,分配给农民的土地归农民所有。到 1928 年 12 月,毛泽东颁布了《井冈山土地法》,规定“一切土地都没收”和“土地归国有”,分给农民耕种,禁止买卖。1929 年 4 月,毛泽东主持制定了《兴果县土地法》,将井冈山土地法中的“没收全部土地”改为“没收地主阶级的土地”,被没收的土地归国有,分配给农民耕种和使用。然后,在 1930 年 5 月,苏维埃全国代表大会通过了《临时土地法》国民党 土地政策,其中规定“没收地主阶级的土地和富农租赁的土地,没收的土地归国有,分配给农民,组织集体农庄”。最后,1930年6月,红军前委和闽西专门委员会在南阳召开联席会议,颁布了《中国革命军委土地法》,规定“没收地主阶级的土地和富农的全部土地,没收的土地归国有化,分配给农民”。

第二个是土地革命中期的土地改革立法。中共六届四中全会后,以王明为代表的“左”路线在中央占据主导地位,夸大了中国革命反资产阶级和富农斗争的意义。《中华人民共和国土地法》规定,没收地主阶级的土地和富农的全部土地,“地主不得分地,富农应分坏地”。在富农问题上追求“左派”土地政策扩大了土地革命的范围,对中国革命产生了非常恶劣的影响。

第三是土地革命后期的土地改革立法。1935 年 12 月,毛泽东颁布了《关于改战术对富农的决定》,其中指出“只应没收富农用于租赁开采的土地。在这一点上,我们党对富农的政策趋于合理。

在土地革命期间,党的土地立法积累了宝贵的教训和教训,在随后的土地改革中起到了“过去的教训”的作用。

“双减双叉”。

抗日战争爆发后,中日矛盾上升为主要矛盾,国内矛盾被降级为次要地位。对此,1937 年 2 月 9 日,中国共产党中央发表了《中共中央致中国国民党中央第三次全体会议的电报》,指出如果国民党能提出“停止内战, 凝聚中国力量,团结外界“作为一项国策,中国共产党承诺在全国范围内实施”停止武装暴动推翻国民党政府的政策;停止没收地主土地的政策,坚决执行抗日民族统一战线的共同纲领。这表明,为了促进国共合作,建立抗日民族统一战线,党的土地政策发生了重大变化。毛泽东指出,只要国内的武装冲突能够制止,“共产党愿意停止以暴力没收地主土地的政策,并准备在建设新民主共和国的过程中,通过立法等适当方式解决土地问题”。1937 年 8 月 25 日,中国共产党中央颁布了《抗日救国十纲》》,首次提出了“减租减息、付租付息”的土地政策。以“双减双交”为中心内容的土地政策,成为抗日战争时期党的土地立法的指导原则。

抗日战争期间,中国共产党重新颁布了土地立法,新的土地政策虽然未能彻底改变封建土地所有制,但削弱了农村的封建剥削,为彻底解决农民土地问题创造了条件。“双减双付”土地政策的实施,确保了抗日战争的最终胜利,为解放战争的胜利作了必要的准备。

从根本上改革封建土地所有制

抗日战争胜利后,为了实现党的和平建国政策,恢复和发展经济,维护人民的利益,保卫解放区,解放区人民政权仍然实行降租降息的土地政策。全面内战爆发后,党和人民政权认识到,要改变敌人强而我们弱的局面,必须依靠人民群众的强大力量。为了充分发动农民群众,增强人民的力量,准备进行自卫战争,中共中央于1946年5月4日颁布了《关于土地问题的指示》,即《五四指示》,将“减租减息”的土地政策改为没收地主的土地,分配给农民的政策, 从而意识到“耕种者有他的土地”。“五四指示”标志着解放区党的土地政策和人民政权从降低地租和降息转变为“耕种者有自己的土地”的转变。这一重大变化有力地推动了解放区土地改革运动的发展。

“五四指示”下达后不久,国内形势发生了翻天覆地的变化,尤其是在 1947 年夏天,解放战争演变为战略反攻。此时,能否解决农民土地问题,彻底消除封建土地剥削,将对新民主主义革命的最终胜利起到至关重要的作用。同年7月,毛泽东在陕北小河主持召开中共中央扩大会议,他指出:“土地改革应该采取平均分配土地的方法,因为农民群众要求更进一步,土地政策可以而且需要比今天的'五四指示'更进一步, 比如土地平整。根据毛泽东的指示精神,1947 年 7 月至 9 月国民党 土地政策,中国共产党中央工作委员会在河北省坪山县西柏坡村召开了中国共产党全国土地会议,制定并通过了《中国土地法纲要》,明确了征地、分配土地等新的土地指导方针和政策。毛泽东认为,在取消土地制度的封建和半封建剥削,实行耕种者拥有自己土地的土地制度的原则下,按人口平均分配土地,“是完全符合中国广大农民需求的最彻底的废除封建制度的途径”。《中国土地法纲要》颁布后,很快成为解放区实行土地改革的法律依据。新的土地立法也保证了人民解放战争的胜利发展。

(作者单位:湘潭大学法学院)。