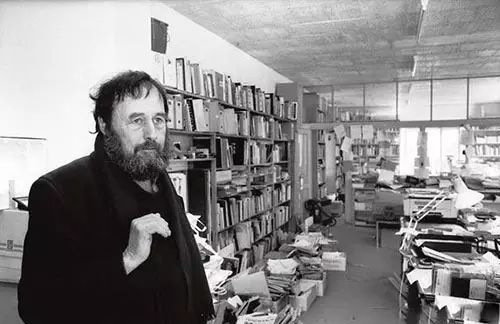

国际著名策展人哈罗德·史泽曼与独立策展人制度的发展与挑战

作者:admin | 分类:招聘求职 | 浏览:42 | 时间:2024-08-13 13:04:10

国际知名策展人 ( )

如果说独立策展人的出现早在1969年哈罗德·塞曼辞去博尔纳博物馆馆长一职、成为“策展机器”的时候就已经存在的话,那么独立策展人的概念则是在20世纪90年代才引入中国,这的确改变了展览体制——即要求美术馆或非营利艺术机构的学术项目外包,这限制了美术馆对于展览项目的垄断,并使其成为推动学术的新平台。

这种独立策展人制度,在后来的发展中让策展成为一种职业,但独立策展人制度本身却在萎缩,独立策展人变成了机构策展人,美术馆或者非营利组织策展岗位的不断扩大,导致独立策展人的生存空间不断受到挤压,这是策展制度的反向发展,独立策展人变成了“喂养策展人”,就像西方美术馆一样,由稳定的机构管理。

内部策展人的形成,使得博物馆的项目直接掌握在内部策展人手中,策展岗位成为策展人的战场,策展人的终极目标是成为机构策展人。随着策展岗位的增多,策展人的学术自由的竞争环境逐渐被挤压。

西方策展人现在的趋势是把展览制度化,让展览成为机构本身的垄断。在中国更是如此,因为博物馆策展人自己办展览,几乎没有非盈利机构,只能去画廊策展,画廊和盈利项目在一起,让策展人成为商业工作者,而不是学术工作者。目前画廊策展人越来越多,这个领域的策展需要策展人自己找资金、找机构;如果博物馆有项目资金,对策展人来说美术馆馆长岗位职责,会是最好的出路。当美术馆馆长直接在自己的美术馆里担任策展人,就违背了策展体制的制衡原则,让策展人被馆长垄断,馆长应该让独立策展人展现出自己学术的战略推动者,所以从艺术管理入门,策展人不能在自己的美术馆里策展,应该是一个基本原则。

在艺术院校历史与理论专业的学生中,“成为策展人”是他们经常说的一句话。看来,在我们艺术管理专业的教学中,这个科目本身从一开始就带有误导性美术馆馆长岗位职责,将策展人和艺术家的关系放大了。把市场分成两个部分,却把“管理”这个关键词遮掩住了。艺术管理课程中,策展人或者拍卖行总监担任课程老师的情况也十分常见。没有批判理论和实践的基本条件,就无从谈起艺术管理与策展。

如果一个艺术博物馆需要对藏品进行研究,可以有研究员和组织展览的策展人。作为艺术史的回顾,他们可以组织来自博物馆和其他艺术博物馆的藏品的各种主题展览,但这种展览实际上也可以选择博物馆外的艺术史学家来策展,而不是有自己的策展人。在西方,有一类艺术史学家研究博物馆里的藏品,博物馆可以协助他们进行展览策划。就像我提到的独立策展人制度,艺术史策展人可以是艺术史教授,而前沿展览最好留给自由职业者,而不是教授。学院里的专业设置分为两个不同的方向,一个是策展学术,属于批判理论领域;另一个是策展管理,属于艺术管理领域。我们不直接培养策展人,而是培养策展管理者。艺术博物馆不设置策展人岗位,而是协调各类策展人,以流程的方式管理策展人的工作。我们要的是策展管理,不是策展人。展览人。对于那些一开始就想当策展人的学生来说,这是他们听过的新名词,因为大学里没有这门课。如果策展这个职业不区分这两个范畴,就会像现在这样。如果策展不和批评结合起来,如果策展领域不遵循非营利领域的规定,策展人就会成为艺术家的跑腿小弟。

策展人制度从一开始就是让学术界在机构外行使权威的一种制度。比如一个博物馆馆长只负责行政,不直接以策展人的身份做项目。策展人制度必须保护它的制度。而让策展人成为像自由艺术家一样的自由职业者,因为这样的领域需要让展览在学术上充满活力、与众不同,才能有突破。绝不能让这样的策展人在博物馆里垄断展览项目,独享利益。又或者他们是先看到月亮的人,挡住了更大的策展思考的可能性。这种取消策展人选拔程序,不是培养策展人的一种方式,而是一种保护熊猫的方式。而我们现在看到的美术馆策展人更像是被保护的“熊猫”,而不是主动的“猎人”。